21世紀に吉田寮を活かす元寮生の会

会員並びに、元寮生・現寮生・市民の皆さんへ

「21世紀に吉田寮を活かす元寮生の会」理事一同

第8回総会の開催について(案内)

首記について、下記要領にて開催致します。

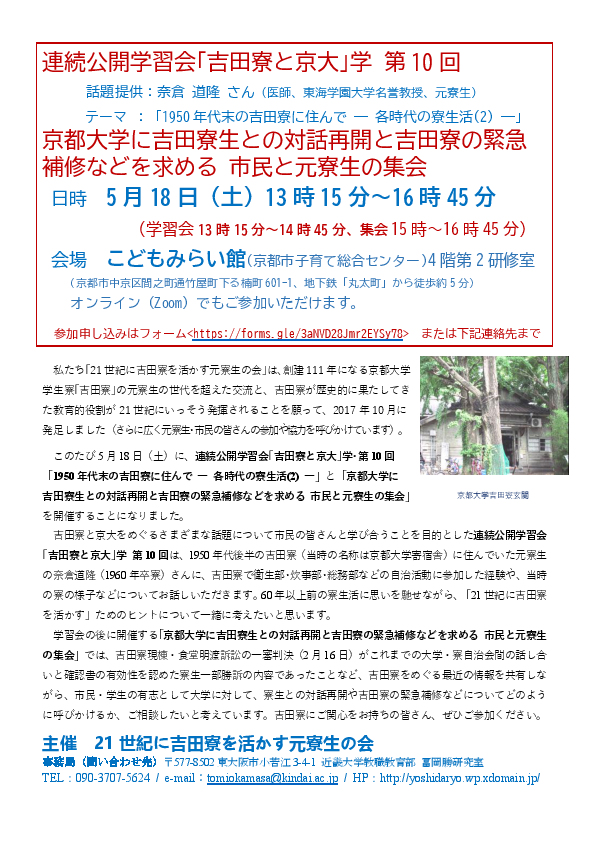

吉田寮の裁判の一審判決が2024年2月16日に出され、寮生側の一部勝訴という結果になりましたが、大学側の控訴により、今後、大阪高裁での控訴審が行われる見込みです。こうした予断を許さない状況のなか、本会では5月18日に学習会(奈倉さんのお話)とともに「京都大学に吉田寮生との対話再開と吉田寮の緊急補修などを求める市民と元寮生の集会」を開催し、この集会で検討した申し入れ書を7月10日に大学を訪問して提出し、大学側は正式に受け取りました。残念ながら大学からの回答はまだ届いていませんが、これからも引き続き、大学にはたらきかけていく必要があります。

また、吉田寮裁判に関する対応だけでなく、21世紀の時代に吉田寮を存続させ、活かしていくための取り組みについて、みなさんと相談しながら実施していくことが求められています。

このような中で、11月24日(日)に第8回総会を開き、この1年間の活動を振り返り、大学当局への働きかけを含めた今後の活動について話し合っていきたいと思います。

会場の都合などで日曜日の午前中の開催になってしまいましたが、11月23日まで京大11月祭が開催されていますので、11月祭とセットで元寮生の会総会にご参加いただくのも、もしかしたら良いかもしれません。Zoomでのご参加も歓迎いたします。

本会正会員(元寮生)におかれては、なにとぞ総会にご出席いただけるようお願いいたします。またこれを機会に、元寮生で未加入の方がいらっしゃいましたら、入会のご検討を願いいたします。

正会員の方におかれましては、折悪しく総会欠席の場合、お手数をおかけしますが、定足数(会員の半数)を満たすために、委任状をお願いいたします(出欠連絡と委任状は、以下の出欠連絡用フォームからお願いします)。

現寮生・市民の皆さんは、オブザーバー参加も大歓迎いたします。フォームからご連絡ください。

なお、みなさんのご近況、元寮生の会で取り組みたいことやご意見、ご連絡事項などがありましたら、ぜひフォームでお知らせください。

記

1.開催日と会場

日時:2024年11月24日(日) 午前10時30分~午前11時50分(午前10時15分開場)

会場:京都教育文化センター

京都府京都市左京区聖護院川原町4‒13(京阪電車「神宮丸太町」から徒歩約5分)1階の102会議室です。

会場へのアクセスについて、以下か詳しくご確認いただけます。

京都教育文化センターについて

2.参加方法(対面・Zoomの併用)

1) 対面での参加

今回は会場の定員(32名分まで利用できますので、会場までお越しいただける方は、対面参加をご検討ください(もしも会場定員に達したときは、恐縮ですが申込み順にさせてください)。

2) オンライン(ZOOM)での参加

Zoomでのオンライン参加していただくことも歓迎いたします。

3.出欠連絡の方法

以下のフォームから、11月20日ごろまでにご連絡をお願いします(委任状を含む。欠席の正会員の方は委任状をお願いします)。なお、総会成立のため、早めにご連絡いただけると非常に助かります。

Zoom参加をお申し込みいただいた方へは、11月23日までに、ZOOM参加用のURLをメールでお送りします。(ZoomのURLが届かない場合は、恐れ入りますがお問い合わせ下さい)。

第8回総会出欠連絡用フォームはこちらから

https://forms.gle/dNWLJoDjmpGWvLFm7

フォームでのご連絡が難しい場合は、メールや郵便でのご連絡も可能です。

4.第8回総会要領(案)

1)代表理事あいさつ

2)議長選出、議事録署名人の選任

3)新理事の選出(予定)

3)この間の情勢について(事務局)

4)現寮生からの近況報告(相談中)

5)議事

① 予算・活動報告(2023年度):吉田寮「明け渡し訴訟」、大学当局への申し入れ書提出、連続公開学習会「『吉田寮と京大』学」の開催、京都大学新聞連載「吉田寮百年物語」出版計画への協力

② 2024年度予算案および活動計画の審議:吉田寮百年物語出版計画の進捗、大学当局への申し入れ、連続学習会、元寮生の交流など

6)今後の活動に向けた意見交換

7)参加者同士の交流

問合せ先

「21 世紀に吉田寮を活かす元寮生の会」事務局長 冨岡勝

〒577-8502 東大阪市小若江3-4-1

近畿大学教職教育部冨岡勝研究室内

電話 090(3707)5624

e-mail:tomiokamasa@kindai.ac.jp

以上よろしくおねがいします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

上記の出欠連絡フォームからのご連絡が困難な場合、以下の内容をお知らせください。

(該当する箇所に〇をつけてください)

2024年11月24日の「21世紀に吉田寮を活かす元寮生の会」第8回総会に

( )正会員として会場で参加します

( )正会員としてZOOMでオンライン参加します。

( )正会員として欠席の上、一切の権限を総会当日に選任される議長に委任します。

( )正会員として欠席の上、一切の権限を会員の( )氏に委任します。

( )オブザーバーとして会場で参加します。

( )オブザーバーとしてZOOMでオンライン参加します。

2024年 月 日

氏名( )―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――